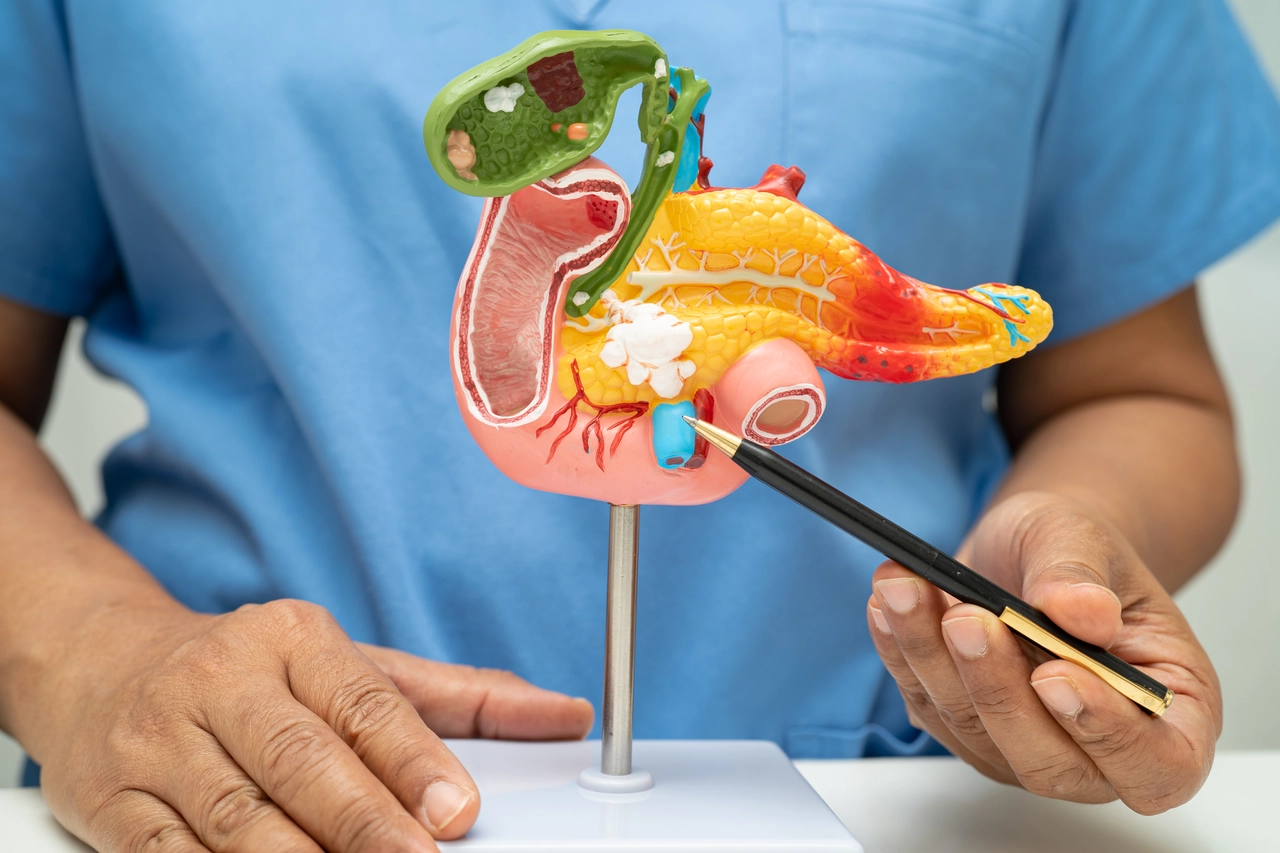

Il tumore al pancreas rappresenta una delle neoplasie più temute in campo oncologico, non solo a causa dell’aggressività con cui si sviluppa, ma anche per la difficoltà diagnostica nelle fasi precoci. In Italia, secondo recenti dati epidemiologici, l’incidenza media è di circa 12 casi ogni 100.000 uomini e 9 casi ogni 100.000 donne, con una crescita costante nei decenni più recenti, specialmente nelle popolazioni delle nazioni industrializzate. Proprio per questo, l’attenzione verso la prevenzione riveste un ruolo centrale, in quanto il carcinoma pancreatico, principalmente l’adenocarcinoma duttale, registra ancora oggi una mortalità pressoché sovrapponibile al numero delle nuove diagnosi ogni anno.

La natura aggressiva del tumore pancreatico

Tra tutte le neoplasie, quella del pancreas è tra le più letali, con un tasso di sopravvivenza a cinque anni dall’esordio che si attesta intorno all’11% nei casi più recenti. Tale dato è legato soprattutto al fatto che questa malattia si sviluppa spesso per lungo tempo senza sintomi specifici, favorendo diagnosi tardive quando già sono presenti metastasi o il tumore è inoperabile. Oltre il 90% dei casi riguarda il carcinoma esocrino, e in particolare l’adenocarcinoma duttale, mentre più rare sono le forme neuroendocrine, che comunque stanno aumentando di incidenza negli ultimi trent’anni.

Nonostante una piccola percentuale dei casi sia legata a fattori genetici ereditari, la maggior parte è attribuibile a fattori ambientali e stili di vita modificabili, il che consente di intervenire attivamente sulla prevenzione. Significativo è il fatto che in Italia la mortalità per tumore al pancreas segue regione per regione l’adozione di stili di vita più sani o più rischiosi, evidenziando il peso delle scelte personali e culturali.

Fattori di rischio modificabili

Identificare e correggere le abitudini quotidiane che possono favorire l’insorgenza di questa patologia rappresenta la strategia più efficace di difesa. Gli oncologi e numerose linee guida internazionali sottolineano almeno cinque abitudini fondamentali da correggere o adottare:

- Fumo di sigaretta: È il principale fattore di rischio associato al carcinoma pancreatico. Chi fuma ha una probabilità doppia di sviluppare la malattia rispetto ai non fumatori.

- Obesità e grasso addominale: Essere in sovrappeso, in particolare con accumulo adiposo nell’addome, aumenta il rischio del 12%. Ciò è spesso correlato a resistenza all’insulina, diabete di tipo 2 e intolleranza al glucosio, che rappresentano condizioni frequentemente coesistenti nei pazienti con tumore al pancreas.

- Sedentarietà: Una ridotta attività fisica contribuisce non solo all’aumento del peso, ma anche alla perdita di efficienza metabolica generale, aggravando gli effetti negativi legati all’obesità.

- Consumo eccessivo di alcol: È associato alla pancreatite cronica, uno stato di infiammazione permanente che rappresenta uno dei principali terreni predisponenti per il carcinoma.

- Scarsa assunzione di frutta e verdura fresca: Chi segue una dieta povera di fibre e ricca di grassi saturi espone l’organismo all’accumulo di sostanze tossiche e a un peggioramento dello stato infiammatorio generale.

L’accento posto dagli studi epidemiologici sulle forti differenze geografiche in Italia, con la minore incidenza nelle regioni del Sud dove la dieta mediterranea è ancora più diffusa, indica come un’alimentazione ricca di frutta e verdura fresca rivesta un ruolo protettivo significativo.

Le regole della prevenzione

Secondo gli esperti, tra cui il presidente dell’Associazione Italiana Oncologia Medica, la prevenzione primaria si basa essenzialmente sull’eliminazione e la modifica delle abitudini a rischio. Ecco quali sono le linee guida suggerite:

- Astenersi dal fumo di sigaretta, evitando sia il tabacco tradizionale che quello riscaldato o “light”.

- Seguire una dieta equilibrata e povera di grassi saturi, preferendo alimenti freschi, cereali integrali, legumi, frutta e verdura di stagione; la cosiddetta dieta mediterranea resta il modello più efficace.

- Svolgere attività fisica regolare, anche di intensità moderata, con almeno 30 minuti al giorno di camminata, nuoto o bicicletta.

- Evitare l’abuso di alcolici, sia a livello quantitativo che di frequenza, scegliendo occasioni consapevoli e limitate nel tempo.

- Mantenere il peso corporeo nella norma e monitorare regolarmente la propria glicemia, specialmente in caso di familiarità per diabete di tipo 2.

Altrettanto importante è prestare attenzione a sintomi aspecifici ma persistenti, come perdita di peso non giustificata, dolori addominali, ittero improvviso o variazioni dell’alvo, specie dopo i cinquanta anni d’età. L’identificazione precoce di questi segnali può indurre approfondimenti tempestivi e, in rari casi, una diagnosi in stadio iniziale.

Il ruolo degli screening e della sorveglianza

Non esistono, a oggi, programmi di screening di popolazione per il tumore al pancreas come nel caso del colon o della mammella, per via della mancanza di metodiche semplici, economiche e sensibili. Tuttavia, nei soggetti ad alto rischio eredo-familiare sono in corso protocolli di sorveglianza mirata presso centri altamente specializzati: questo consente, come dimostrato da recenti studi statunitensi, di identificare la malattia in stadi più precoci e aumentare sensibilmente le probabilità di successo terapeutico. Negli individui monitorati per predisposizione genetica, il 38,5% riceve una diagnosi allo stadio I contro il 10% nella popolazione generale, con tumori di dimensioni inferiori e minore incidenza di metastasi al momento della scoperta.

La conoscenza della propria storia familiare, soprattutto in presenza di mutazioni documentate ai geni BRCA1 e BRCA2 o altre sindromi ereditarie, deve spingere a confrontarsi con specialisti in oncogenetica per valutare la necessità di sorveglianza attiva.

In conclusione, anche se il tumore al pancreas si conferma una delle sfide più complesse dell’oncologia moderna per aggressività e difficoltà diagnostica precoce, molto può essere fatto agendo sulle principali abitudini quotidiane. Interventi mirati su alimentazione, attività fisica, abolizione del fumo e dell’abuso di alcol, assieme a una vigile attenzione ai segnali del proprio corpo e – nelle situazioni a rischio familiare – a strategie di sorveglianza dedicata, rappresentano le alleanze più forti a protezione della salute.